当我们谈“诋毁中医药,公安处理”时,在忌惮什么?

保护一件事物,也是讲究策略的。

北京卫健委发布了《北京市中医药(草案公示征求意见稿)》,引起了业内外热议。讨论的热点在于第三十六条“不得以任何形式或行为诋毁、污蔑中医药”,及第五十四条,“诋毁、污蔑中医药,寻衅滋事,扰乱公共秩序,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚,构成犯罪的,依法追究刑事责任”。

根据我短暂的自媒体工作,任何写中医药的文章,都是充满挑战性的。夸奖或者批评,都可能会引起读者的批评,甚至谩骂,好在我已经习以为常,能达到唾面自干。而这条征求意见稿,其不合理点在于把医药的效果与法律进行了错位挂钩。

生活经验告诉我们,只有一个实物与自己相关联的时候,我们才有更多做出评论的欲望。药品同样也是如此,在医学上评价一个药物是否有效,往往依据临床试验数据。而患者本人对于药物是否有效,则是根据切身体会,具有主观性。当一件事具有了主观性,就容易出现感性的评价。

比如我从高中开始得了鼻炎,得过鼻炎的人都知道,一旦鼻炎发作,鼻塞、流涕,卫生纸不离手。“得了鼻炎,没了尊严”,个人形象受到严重影响。从校医开出的鼻炎康片、鼻炎灵片、通窍鼻炎片、特非那定片等等,从中药到西药,能尝试的都尝试过,后来一种中药霍胆丸,对我个人而言真正实现了有效。如果这个草案实施,药店向我推荐同属于中药的其他药品时,恐怕我再也不敢说“这个药没用”,而是要非常谨慎的说“对不起,有其他的药对我有效,也是中药,请给我拿霍胆丸,谢谢。”

这回复里面坚决不能体现对于其他中药的批评,当然草案里说的是“诋毁、污蔑”,但试问谁清楚“批评”与“诋毁、污蔑”的界定?为了省事,我直接买西药会不会更安全?至少在法律风险角度讲,是安全多了,至少没效果时可以开口评价。

其实就中医药的发展而言,目前的增速还是不错的。甚至在新冠疫情发生后,还有报告得出了2030年市场规模比2020年翻倍的结论。

图源:前瞻产业研究院、华菁证券预测

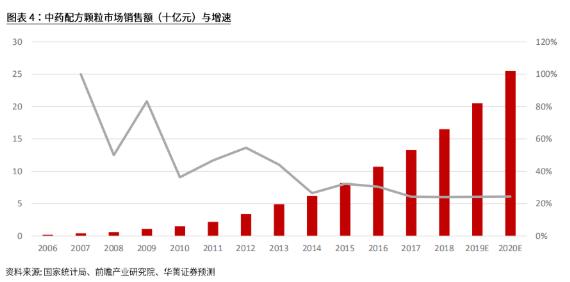

或许和新冠疫情下中医药的推广及疗效有关,作为中药配方颗粒市场的前景预测也是非常喜人。

图源:国家统计局、前瞻产业研究院、华菁证券预测

尽管如此,在集采和DRGs政策下,无论中医药还是西药,总体增长趋势是放缓的。这从国内外大型药企纷纷整合部门、减少销售人员数量也可以看出。

图源:国家统计局、华菁证券

但无论如何,用制定法律来防止负面评论,有些让人疑惑,甚至有可能对中医药产生非预期效果。对于一些人而言,除非是医院给开中药,否则会尽量避免牵涉到中药。不是不相信效果,怕万一有啥问题,给扣上一个“诋毁”的帽子就不自在了。像谭医生写药酒的事,估计再也不用跨省了,当地就给办了。

说这些其实就一个大观点,过分的保护,并不利于市场的发挥。小时候家里都会嘱咐孩子,少和领导家的孩子一起玩,倒不是清高之类的。而是怕孩子闹腾起来,没轻没重把领导孩子磕磕碰碰了,后面家长说不清楚,徒增麻烦。现在中医药草案这一出台,可能就会出现类似情况。“不管有用没用,我先躲远点。为了一个感冒,我不至于和治安员打交道。”这或许是草案制定者没有想到的,更是不愿看到的后果。

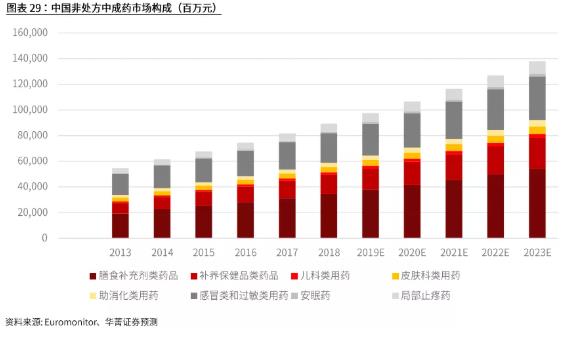

可以说,这个草案中条例一旦实施,可能会影响OTC中医药的发展。到时候下图的预测,真的有种镜花水月的感觉了。

图源:Euromonitor、华菁证券预测

保护,也是讲策略的。过多干涉行业规矩,可能会适得其反。

参考资料:《中药行业:医疗消费化重要主题,看好品牌OTC-TCM》,华菁证券

*声明:本文由作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表艾美达行业研究立场。本公众号内容仅出于传递更多信息之目的。