巧合吗?年度不良反应报告、两款药物增加ADR同日发布!

中药的不良反应,好像真的不像我们想象的那么多。

10号国家药品不良反应监测中心发布2019年年度药品不良反应监测报告。

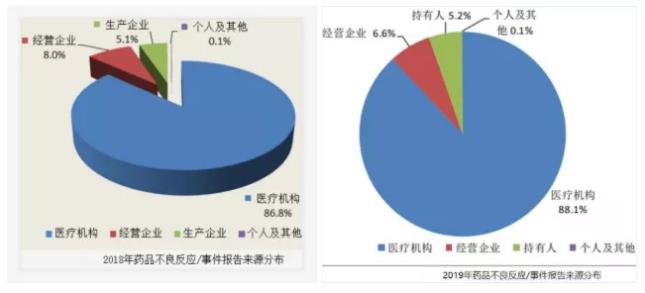

2019年共收到不良反应/事件报告151.4万份,比2018年的149.9万份,略有上升。

关于报告来源的区别是2019年把生产企业换成了持有人,持有人的范畴更大一些。主要还是医疗机构和经营企业为主,连续两年个人及其他均为0.1%。

其实对于个人及其他的这个数据,我个人是有点迷惑的。因为根据国家药品不良反应检测系统官网(http://www.adrs.org.cn/)的登陆系统,只有三个类型,持有人报告、医疗机构/经营企业报告、监测机构管理。没有个人或者其他的选项,所以个人及其他的来源,并不清楚。虽然占比0.1%,但乘以151万,也有一千多份。一般而言,个人上报是要通过医疗机构或者经营企业来操作。

不良反应的年龄分布中,65岁及以上占29.1%,45-64岁占34.3%,已经占据63.4%。这和涉及药品情况是相符的,在报告中例次“排名前5位的依次是抗感染药、心血管系统用药、肿瘤药、镇痛药、电解质、酸碱平衡及营养药”(原文如此,我也不知道为什么不是5种,可能是有并列)。中老年人的疾病占比确实要高一些。

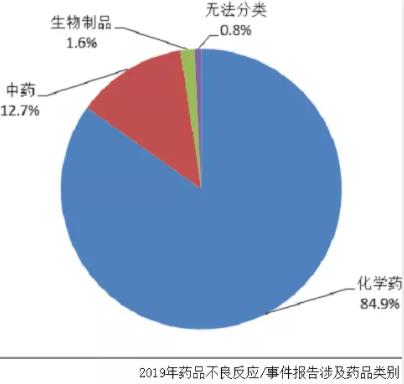

在本年的不良反应报告中,化学药不良反应依然是占比最大,有84.9%为化学药。

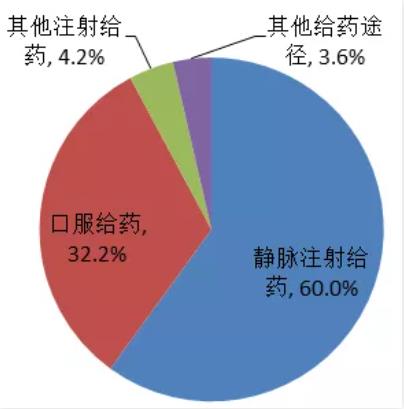

根据给药途径划分,静脉注射不良事件占六成。这是和工艺密不可分的,甚至可以说,静脉注射因其工艺要求高,导致风险永远不可能比口服药低。

口服药微生物限度如果无法保证,未必在使用中被发现,而注射剂无菌不过关极有可能成为灾难,这也是能口服就不注射的原因所在。

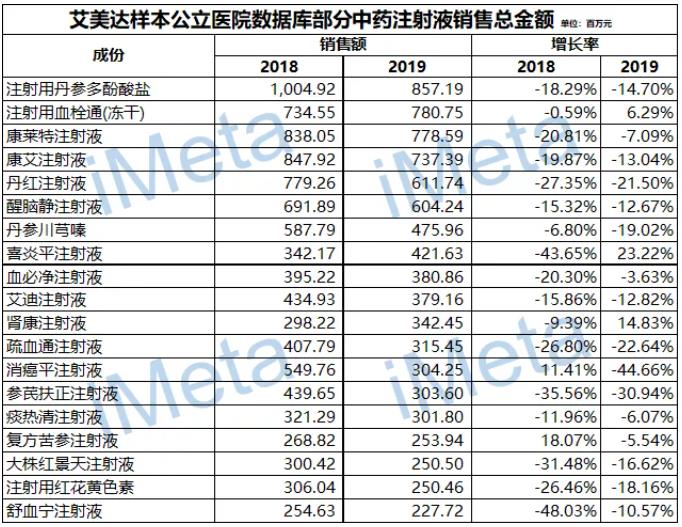

我们看到注射剂不良事件发生率高,再结合化药不良事件发生率高,能不能推出一个结论,“中药注射剂更安全?”抱歉,没有直接数据可以用。但可以看到一个现状,2017年开始,中药注射剂不好过。到了2019年,中药注射剂样本医院销售额跌破十亿。

在疫情下,部分中药注射剂销量暴增是另回事,不代表长期趋势。

而与本次不良反应相对应的是,药监局同日发布了两种制剂的说明书增加不良反应要求。

一是脑心通制剂,这个只是步长制药的产品。

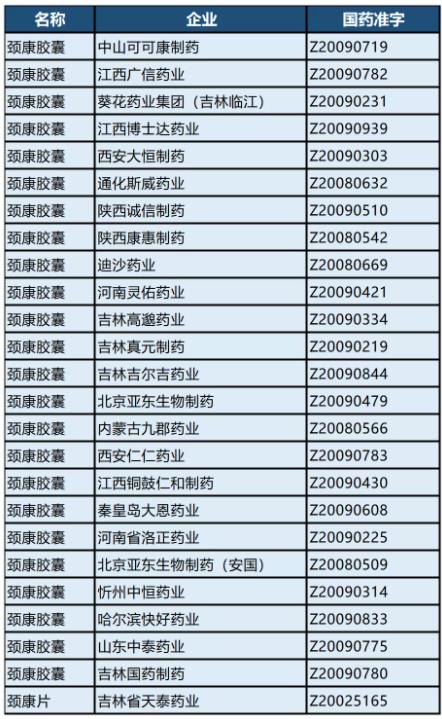

二是颈康制剂,这个涉及到的企业就多了,在此做了个梳理。

增加药物说明书不良反应和禁忌症等,在近些年,非常常见。比如前端时间的双黄连口服制剂。这是市场不断反馈的结果,不能把这个作为劣势去看待,只能说监管部门在不断加强药物的科学性。不代表放弃,更不代表弱化。

在平时,我们并没有对原料药及核心原料的重要性有如此大的感知。但现在疫情下,依赖进口的原料药,除非有大量的库存,否则极有可能出现停产。毕竟与疫情相关的,要先照顾国内,此外,国外疫情下的停工停产,也造成了原料的不足。而中药,立足于国内生产的特性,恰恰可以弥补这种产地因素造成的供需波动。这也是政策层面不断呼吁加强发展中药的一个原因,坚决避免受制于人。无意掀起中西药纷争,多个选择,总是好的。

很遗憾的是,我们无法获取具体的某种药物不良事件数据。也就造成了每年都会网上辩论中西药的不良反应。而且我们还需要单一药物的销售情况,才能做出更科学的解释。否则甲药品一年发生不良反应100例,乙药品不良反应10例,看上去乙药品更安全。但如果有了销售数据,发现甲药品一年销售一亿片,而乙药品销售一千片,那么明显是甲更安全。所以我们目前能解读的数据还不够完善,也就有了争议。或许让医保局的数据也纳入不良反应监测系统,才是更科学的方案。

参考资料:

http://www.cdr-adr.org.cn/tzgg_home/202004/t20200410_47300.html

http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2138/359373.html

http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2043/

http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2115/376392.html

《血必净注射液2020年Q1销量暴增约87%,中药注射剂借助疫情迎来拐点》

药监局官网