专题丨集采大杀价,肿瘤药也在内卷化(上篇)

本文为艾美达肿瘤药专题系列内容上篇

在医保谈判及国家带量采购的大环境下,各个疾病治疗领域的市场均面临严峻的挑战。相比慢性病及抗感染用药领域,肿瘤治疗用药已成为业内能抓住的“最后一根稻草”,似乎抓住了肿瘤,便能抓住市场、机遇和盈利。那么,企业是否做好了充足的准备迎难而上?

集采阵痛不可避免,价格腰斩板上钉钉

艾美达统计,在四批集采中,共纳入肿瘤药36个品规,12个通用名,拟采购金额累计共计29.7亿元。其中,每轮中标的通用名品种数量稳定在3个。

来源:国家集采文件

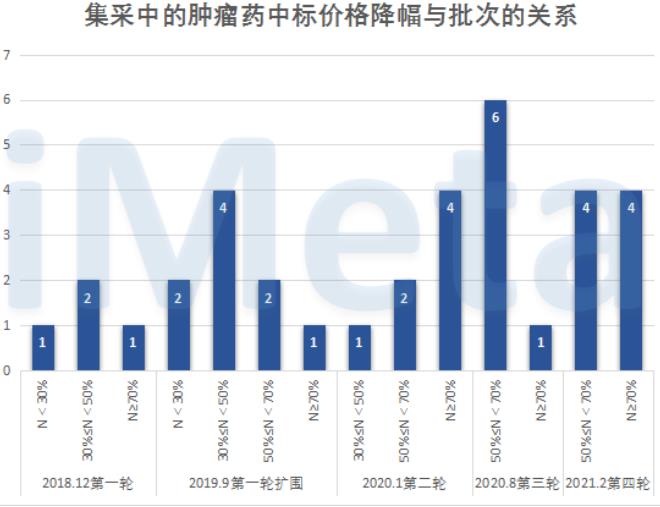

在降价幅度上来看,各肿瘤药集采的中标价,与该品种集采前全国中标价中位数相比,平均降幅达59.89%。从集采的批次上看,第一轮集采价格肿瘤药品种(通用名+剂型+规格)降幅多在50%以下;随着集采逐步拓展、完善,集采的降价幅度也逐渐提高,到第三批、第四批集采时,所有肿瘤药的降幅都在50%以上。

总体上看,有70%以上的品种(通用名+剂型+规格)降价幅度在50%以上,降幅主要集中在50%~70%之间。因此,随着国家集采常态化、制度化的开展,预计未来集采中肿瘤药的降幅将继续保持在50%以上,中标价降低70%以上或将成为主流。

备注:第三轮集采中,杭州中美华东制药有限公司的阿那曲唑片在中标前未有公开中标数据,因此剔除此空白数据,形成上图结果。

从销售情况来看,在艾美达样本公立医院数据库中,集采前,涉及肿瘤药品种的销售总金额显著增长。其中,第一轮集采的三个肿瘤药在2018年销售总金额呈增长态势,吉非替尼较2017年的销售额增长率一度达到72.1%。但在集采后,2019年、2020年这三个品种的销售总金额持续下滑,吉非替尼2020年的销售总金额几乎萎缩至2017年的一半。

第二批集采已于2020年4月在全国基本落地(安徽五月、湖北六月),第三批集采已于2020年11月基本执行,由于执行周期不满一年,尚无完整的销售额增长情况。就目前的销售情况来看,大部分肿瘤仿制药在经过集采的“洗礼”之后,销售额纷纷下跌;替莫唑胺与索拉非尼在集采前销售额已有下降趋势了;只有紫杉醇(白蛋白结合型)、阿那曲唑、硼替佐米在2020年总销售额有所增长,但其增长情况在未来能否持续有待更多数据证明。

总体来看,被纳入集采的肿瘤药,在医院市场销售额下滑的颓势或许难以扭转。

对于在集采中标的企业来说,此前销售并不理想,但中标后成功实现了逆转;而对于此前占有较大份额的仿制药企业来说,部分品种的份额尚有一席之地,其他本身市场份额较小的企业,几乎一蹶不振。

业内有消息流传,第五批集采即将开展,有可能涉及到的集采品种也被大家梳理的非常清晰。对于已经通过/视通过一致性评价仿制药品种来说,似乎已经没有退路。但是,对于那些尚在研发过程中,甚至在立项阶段的品种,仍有一丝“逃命”的机会。

下一期内容,艾美达将着重介绍近年来肿瘤仿制药申报的情况,那些火热的在研品种中,有你们的一份耕耘吗?在这样的大环境下,及时止损也是一种明智。扫描下方二维码,关注“艾美达行业研究公众号”,可及时获得下一期推送内容~