美国生物医药资本市场,确定性如何而来?

在资本市场下行的时候,每一个人都在问投资的确定性从何而来,最近尝试梳理一下美国生物医药资本市场各个环节和各个生态位上的player的确定性从何而来。

从源头聊起

沿着资本的流向溯源,源头自然是占美国GDP总额20%以上的医疗支出。这一笔巨额支出养育了全美国,甚至全球的生物医药行业和创新。如何确保这个资金池的持续充溢,有美国的政客,以及像联合健康和凯撒这样的健康险公司/医疗集团来保障。同时他们把握着这比巨款向医疗系统的流向。

除了医疗系统,超过7000亿美元流入了药品市场,这就是全球的创新药巨头们分的饼。他们美其名曰创新药企业,事实上最大的护城河并不是创新能力,而是卖药获利的能力。卖药这两个字在中文中总是觉得很low,实则是个非常体系化、高度专业化、高技术和监管壁垒的工作,有一个更高大上的名字叫做创新药的学术营销。

他们一方面要通过药物经济学的精算说服支付方,就是上面提到的健康险公司(包括政府医保),维持产品高定价和高利润;另外要维护一个庞大的学术营销体系,点对点的渗透到每一个可以开出产品处方的医生,教育他们如何正确合理的多处方他们的药品,以达到惠及病患的效果。

当然,他们还需要一个庞大的合规体系,来应付美国高昂的法律合规成本。把药品卖出去,把钱收回来,赚取高额利润,这就形成了创新药这个生意在美国的商业确定性的根基:卖创新药的企业能够赚到卖白粉的钱(远超于其他行业的超额利润)。

创新药从哪来呢?

企业有钱当然可以自己研发,但是这种超大规模企业,和很多大型组织一样,缺乏创新精神,机构臃肿,决策效率低下,钱没少花,但是好东西未必出的多。

创新药的研发多数时候又非常依赖于掌握insight或独特技术的少数个人,当这些人无法很好的和组织机构适配的时候,他们就会选择在体系外另起炉灶,就是所谓的创业。

他们深谙一个什么样的产品能够入的了这些大药企的法眼,所以他们的创新药创业之旅很大程度上是一个目标明确的命题作文:如何把产品做成大药企可以通过自己熟悉的营销体系卖出大钱的样子。这些大药企会通过BD产品(licensing)或收购公司的方式,扩充自己的管线,提高自己的渠道效率,从而扩充企业的销售额和利润。这个行为对于出钱的药企来说,他们承担的是产品最后临床开发的不确定性和销售不达预期的不确定性,换取赌赢后的持续多年的垄断利润。

他们只需要反复打磨这最后一公里的评估能力,就有机会形成确定性。美国的创新药创业企业,也叫biotech,有很多到了可以进入大药企合作射程之内的时候,已经有了相当数量的临床数据,在患者身上验证了产品的初步安全性和有效性,也叫human Proof of Concept (PoC)。一款创新药要推进到这个阶段,钱肯定是不能少花一点的,那这些钱都从哪儿来呢,答案当然是投资人。

投资人如何实现确定性?

在这个陪跑的过程中,不同阶段的不同投资人,又是如何实现他们的确定性的呢?很多进入临床阶段的biotech已经在NASDAQ上市了,但是这些企业的本质依然非常脆弱,随时可能由于临床试验失败而价值归零。NASDAQ的二级市场投资人以机构投资人为主,这里面专门有一批投资人是研究和投资biotech股票的。

这些biotech的价值波动是事件驱动的,产品开发过程当中的里程碑,比如优异的临床结果、药品在不同阶段获得FDA的批准或认可、和大药企达成合作等等,都会引起股价的大幅波动,上下几倍都是家常便饭。当然最爽的还是公司直接在二级市场被大药企收购,所有的二级市场投资人都开开心心的赚钱落袋。

简化一下模式,这些二级市场投资人的理论赚钱空间是公司二级市场价值和大药企并购价格的差值。这个差值有两个来源,一个是产品开发中的潜在风险,另一个则是投资人和大药企买家的价值认定非共识。这两点都依赖于对于产品、科学、临床和商业多维度信息的综合评价,有能力有经验的基金经理和研究员是可以持续从这个游戏中收获alpha的,这已经在多年的回顾性数据中得到反复验证。

当然这确实是一个生态,除了这些扣动交易板机的买方基金之外,还有一批辅助角色,比如各大投行的卖方研究员,各类行业数据和信息的提供商,以及各种在临床和产业一线收集信息的探子等等。这套游戏的盈利模式和定价系统都是确定的,所以大家在这套系统内只要充分打磨自己的系统性优势,就可以找到各自的确定性。

他们赚的钱,除了二级市场的零和博弈之外,价值增量部分其实还是来自于大药企的慷慨买单。

中美医药投资人的差异

美国的医药投资人不像在中国,可以简单粗暴的分为VC和PE。在我看来,用美国的定义系统,美国的biotech投资人里好像没有典型的PE投资人。倒是有一类特殊的物种,在中国似乎没有看到,就是所谓的cross-over投资人。

他们的工作就是在一级市场的最后1-2轮投资,然后用他们的资金能力和在二级市场投资人里的影响力,帮助被投企业完成上市。他们在一级市场的投资成为了他们在二级市场退出的价格安全垫。我没有用pre IPO这个词是因为这个和我们普遍理解的pre IPO投资人通过上市带来的一二级估值体系的巨大差异套利实现盈利的商业模式还是有本质区别的。

NASDAQ其实是没有这个套利空间的,类似于港股,公司想要上市需要二级市场机构看好并认购,上市之后破发也是常事。所以cross-over投资人需要支持公司二级市场的发行,绝不是一个稳赚不赔的生意。而且从市场供需关系来看,公司对于投资人的依赖程度更高,而不像A股从来不愁发不出去,反而像是公司送给pre IPO投资人的大礼包。

很多cross-over投资人还会在二级市场做PIPE (private investment in public equity),俗称二级市场定增。但是这些投资的本质还是长期看好公司资产增值或交易机会。比如亘喜最近被AZ收购,在之前的四个月VIVO等机构就做了一把PIPE,赚的盆满钵满。VIVO也是亘喜的cross-over投资人,这里面的确定性,大家可以细细品味。上面说到的这些投资者,想要赚大钱,还是要从大药企兜里掏钱。所以可想而知这些投资人的核心资源应该更贴近大药企决策层的金主爸爸,而他们的核心赚钱逻辑还是公司里程碑或交易驱动的。

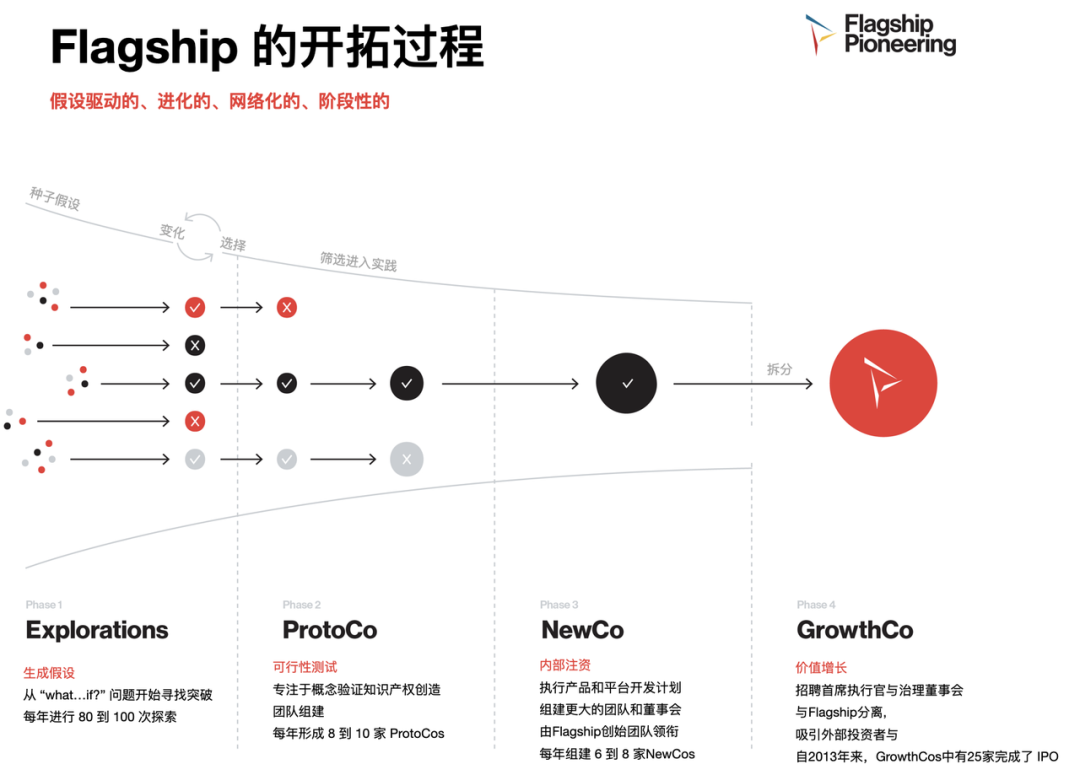

如果不能掌握这些核心资源,又要参与biotech投资,他们就必须有其他的产业端的核心竞争力,才能获得他们生态位上的确定性。大家都喜欢对标Flagship,关于Flagship是如何运作的文章非常多,我就不再重复了。与其说Flagship是一家投资机构,它更像是一家集团化运营的研发企业。

它通过强化自身的能力,带给了他的成员企业和其他普通行业企业不可比拟的对抗风险的能力。Flagship的生态里面,公司治理结构、主要职业经理人、主要产业资源合作方、下游的投资人、外围的专家资源等等,其实都可以复用;而且Flagship是一个资金规模很大的机构,有能力在不依靠外部资金的情况下,持续支持优质企业。

所以一个传统VC面临的各种不确定性,以及在穿越经济周期过程中的流动性风险,Flagship似乎都有很好的应对系统,差别应该大于温室大棚和靠天吃饭的区别。而且它能够用合理的股权分配和公司治理结构,屏蔽新的科学创始人带来的“人性”的不确定性,对于“特种兵”高管,也有非常好的容错率。这样企业就可以高度专注的解决产品和技术问题,从中获得回报的确定性。

结语

所谓投资的确定性,其实都来源于不断的重复被验证过能够赚到钱的行动,并在不断重复中强化核心资源、能力和壁垒。过于长的时间周期和产业链条、过于复杂的模式、过于多的利益相关方和决策者和过于频繁的策略调整,都是确定性的天敌。