医药领域还有景气之地,你打算怎么选?

自2016年以来,供给侧结构性改革成为我国医药产业发展的“主旋律”。创新是我国未来医药发展的必然趋势,中短期来看,随着4+7带量采购及扩围、医保改革、DRGs等政策实施,我国医药行业正经历结构优化、格局重塑期。

面对“大医保”时代,国内医药龙头企业具备较大的收入体量和现金流,且有一定的研发能力,在当下激烈的市场竞争当中,尚有能力加大研发投入,力争创造全球first-in-class,逐步实现升级转型;而对于我国大多数医药企业来说,靠一两个主打产品躺着赚钱的日子一去不复返了。在一系列政策的洗礼之下,企业首先要确保活下来,力争度过过渡期,方有机会在未来市场上找到立锥之地。

过去,产品同质化严重,很多产品大都在红海市场中竞争,Me-too/better 类药物扎推,真正的创新药少之又少。国内企业紧盯国外市场,一旦有哪个重磅大品种,国内仿制或同类药物开发必紧随其后。例如比较热门的丙肝领域。自吉利德的索磷布韦上市后,我国本土药企也扎堆申报丙肝药临床研发。目前国内上市的丙肝DAA药物已有10款(国内企业1家),仍有20余家企业的品种(包括新药和仿制)在临床阶段。而随着国外新产品不断涌现,降价的幅度日趋明显,丙肝全球市场萎缩,战场也搬至中国。

如果企业在产品立项之初,能够充分评估整个市场情况、自身产品竞争环境及上市后所处位置,想必就不会那么“冲动”了。虽然当时还没有医保谈判,创新药物价格没有受到影响,不过我们仍可以初步评估一下,同类药物不同时间获批后市场空间能有多少?首个上市的100%,第二个上市,可能瓜分40%多,第三个上市,也许还能挤占20%,再往后呢……这样看来,除了原创,争夺后三位还会有一定市场,但再往后的品种除非经过改良,疗效有显著差异,方有机会超过前几个。

未来医保谈判常态化,企业立项也必然要考虑这一因素,谨防产品一上市就面临竞争性谈判,大幅度降价。

从品种上考虑,此前仿制药的立项往往聚焦“大品种”。企业强调速度,追求首仿。但是在仿制药带量采购新环境之下,应该意识到仿制药的立项标准已发生变化,与以往强调“销售”和“速度”相比,企业成本和规模的要求将显著提升。成本将在很大成度上决定企业的利润,如何让利益最大化,成为各大厂家比拼的重要环节。

目前来看,我国常见慢性病基本需求已满足,新产品研发焦点在于临床优势:疗效突出、提高患者生活质量、减少副反应或降低日均费用等。“大品种”的开发可以说是追求临床疗效的“精益求精”。与之类似,肿瘤化疗药物的某些大品种,临床优势也是其制剂创新的出发点。若能找到突破口,企业也是有机会的。

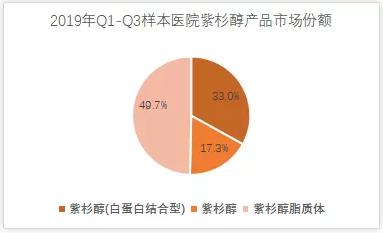

例如紫杉醇脂质体和白蛋白结合型紫杉醇,二者克服了普通紫杉醇水溶性差、效率低和副作用大等缺点,疗效安全性方面无疑都有明显的改善。虽然产品均不在国家医保目录中,但也列入了部分省级目录。二者凭借其临床疗效优势,市场表现优异。根据艾美达样本公立医院销售数据显示,2019年前三季度,二者合计约占80%以上的市场份额,其中,紫杉醇脂质体约占50%。

有需求,就有市场,慢性病领域也有可挖掘的机会。银屑病虽然是慢性病,临床有局部外用药、系统治疗、生物制剂等多种治疗手段。但根据调查研究显示,约有六成以上的银屑病患者对当前治疗方案不满意(中重度银屑病患者则高达78%)。患者倾向于外用药,但治疗效果有限;生物制剂治疗成本较高(国内已上市的品种如英夫利西单抗、阿达木单抗、乌司奴单抗等,一年的治疗费用在5万~8万元之间,且因为病程较长需要长期用药),使得我国患者望而却步,无力购买。对于这类疾病,企业应予以关注,解决临床痛点。

另外一方面,企业转向冷门的疾病领域也是一个研发方向。即以临床需求为导向,挖掘有临床需求而市场竞争小的“小品种”药物。若能开发3-5个相对用量小、但临床不可替代品种,企业利润也是可观的。眼科领域的干眼症疾病似乎就处在被遗忘的角落。该疾病虽不像肿瘤疾病进展迅速,但长期影响患者生活质量。市场上干眼症有效治疗药物少,现有药疗效不佳。国内市场依然以人工泪液和糖皮质激素为主。根据艾美达样本公立医院销售数据显示,人工泪液中以玻璃酸钠为主,占50%以上份额。这类药物仅能起到缓解症状和消炎的作用,治标不治本,临床存在较大的未满足临床需求。

不过相比于以往大品种的开发,企业在挖掘新的疾病领域时,须重视临床一线情况,进行充分的市场/医学调研。临床专家更清楚其所属领域的诊疗现状,了解临床中实际患者就医用药情况,对现有药物的治疗痛点也有一定的见解。这些信息将利于企业准确把握市场需求,为企业药品研发方向提供新思路;同时对于现有研发项目的优先决策也提供方向。

可以预见,未来医药企业竞争点无疑是在产品立项方面。而立项论证需要考虑多方面因素,在新产品开发初期,也就需要各专业人员负责信息调研。因此,企业产品立项也是不同部门协作完成的一项综合性工作,包括合成、制剂、分析、知识产权、注册、市场、医学等。只有通过覆盖不同知识层面的专业条件共同发挥作用,整合系统化的信息、前瞻性的政策预判/解读以及严谨的策略输出,才能确立一个较好的项目,从而出色地完成“孕育”工作。

不过,企业各专业人员受到各职能部门的约束,不能以项目为导向开展工作,进而在整个立项过程中缺乏一定的灵活性。企业可根据自身情况设立立项部门,便于协调团队组员信息的通畅,对立项项目进行统一管理,有助于较高效率地完成医药企业的战略目标。同时,项目评估贯穿于药物研发的整个过程中,项目开发初期充足的信息判断也有助于降低研发风险。

同样道理,医药企业迎来并购高潮,企业热衷于“买买买”。市场品种众多,买什么,买哪个?和企业立项一样,需要从多维度分析,若能够清晰地回答几个问题【开发(买)什么样的产品?为什么开发(买)?如何做出来?什么时候上市?能给公司带来多少利益?等】,决策自然就出来了。

“做正确的事”远比“正确地做事”更重要,一旦方向错了,后续的开发工作将是极大的浪费。以往企业参照“XXXX年全球药品销售榜TOP”,这种简单粗暴的开发策略已然行不通。企业管理人员须转变观念,结合公司产品线发展战略,科学严谨立项(买买买),心中有方向,行动才有力量。