为何一谈中医药,必起纷争?

最近中药注射剂引起的热度再次引燃中医药是好是坏的纷争,其实这个话题,类似端午节的粽子应该是咸的还是甜的,都是易友尽话题。

原因?很大程度上是因为现状确实很不好。

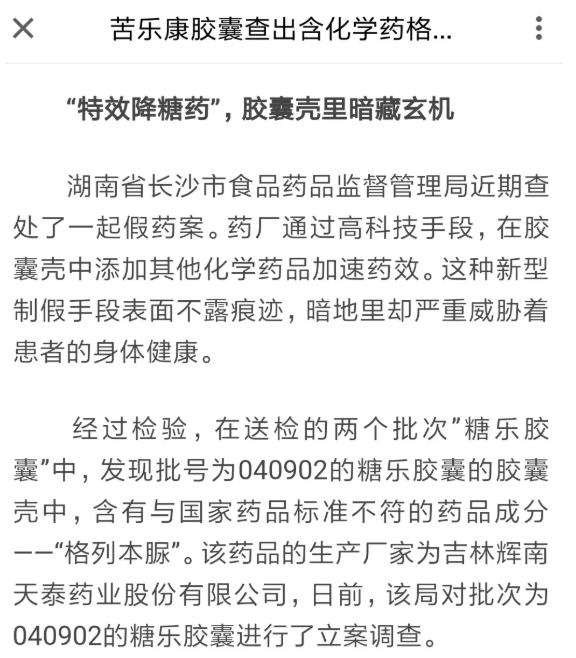

第一,有些企业打着中药的幌子做西药,坏了名声

这个可能不算是新闻了。降糖药中药为了增加效果,开天地般的把西药“格列本脲”加入到胶囊壳中,利用一般不检胶囊的规则。服用后胶囊壳中药物起效,而实际标明的药物则可能根本无效。

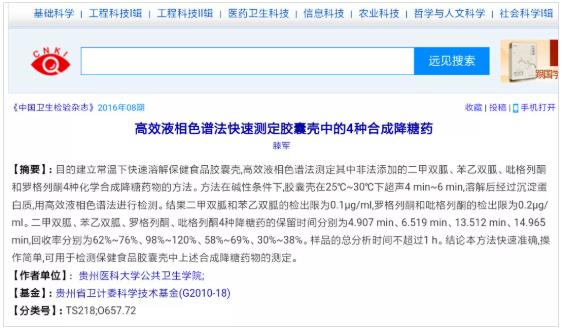

检验人员甚至据此写出了论文《高效液相色谱法快速测定胶囊壳中的4种合成降糖药》。

这种挂羊头卖狗肉的行为,绝对是把中药引到了一个口水战中。

第二,微商、街头卖家坏了中药口碑

所有卖医疗沾边商品的微商、街头卖家,最爱用的一句话”纯中药,纯植物提取,无任何不良反应“。至于他卖的是不是药品或者医疗器械,如果你不是医药行业人士,你甚至都没法区别。最常见的是各类贴剂,从冷敷贴,再到各类护眼贴。有的是正规产品存在虚假宣传,有的直接是假冒伪劣。当然,这类产品最大的客户,是医疗知识欠缺的中老年人,毕竟年轻人都会网上搜索,可以避开一些雷区。

标记无任何副作用的微商广告

为什么西药类的雷区要小很多?这得益于西药对于不良反应的描述,有一说一,发现多少标明多少。而中药不良反应一句“尚不明确”就让很多人觉得是安全的。潜移默化中,西药反而成了“不良反应”的代名词,中药也讲究“是药三分毒”,但很多人就是选择性略过,把“未发现”当成“不存在”。

经过知识背景和患者自主选择的过滤,此类贴边中药的产品使用超过了西药类型,用的多了,不良反应发生次数自然会增加。西药则避开了雷区,毕竟由专业人士开出的药品,安全性远超毫无职业背景的微商。

第三,中医药秉承的“一人一方”,难以实现

说起来,都知道中药应该一人一方,至少目前药店开中药饮片还保留着这个传统。但就算中医大夫、药师浑身是铁,一天能抓几副药材?而中成药在企业里,机器一转,成箱的药品就能出来。由此,一人一方,沦为空谈。企业不知道吗?知道,但这种规模性的利益诱惑太大了,一方面规模化能降低原辅料成本,另一方面节约库存空间。因为中成药的包装比中药饮片要完善很多,无形中也展现了更好的优势。还能减少患者煎汤熬药的时间,一切都很好。除了再也没法保证“一人一方”,从此中药治愈成了一个必须靠概率来实现的问题。

西药呢?也存在概率治愈,但西药规模化生产的发展比中药要早。早动手,早发现问题,早解决问题。

那是不是应该取消中成药企业?当然不是。中成药规模化生产,给企业带来巨大效益的同时,也降低了药价。如果没了中成药企业,那么会直接导致一部分人吃不起中药,甚至吃不到中药。在经济成本和治疗效果中间,我们只能尽量调和,顾此失彼,是行不通的。

第四,“高手在民间”,大概率是不可信的

大众总是希望某个偏僻的小地方有神医,但在现在网络如此发达的情形下,几乎不可能。同理的还有祖传配方,曾经有位中医药人士,接受企业及科研院所的安排,去某地收集民间配方。调查后发现,那些痊愈的患者,在服用某中药的同时,还用着其他药品,无法证明是哪种药起到了作用。在走访过程中,还有一些人是用药后没被治愈,最后选择了其他治疗方案被治愈。这种情况是无法成为支持性依据的,调查不了了之。

因机缘巧合,民间有一些人是有良方的,甚至是某方面的高手,但他们往往不以此为生。因为在过去的条件下,一个人如果只会治疗一种病,是无法和医生联系起来的。因为靠这你根本无法养活自己。

小时候,曾经一次从墙上跳下来,关节错位。最后是我爸骑着自行车,跑到一个村子,找一位不认字的老太太给我做了复位。买了两包烟,作为答谢。这种奇人,遇上了是大幸。遇不到,也正常,因为少之又少。同理还有那些民间偏方,经过建国初期的搜集,现在有价值的沧海遗珠,微乎其微。所以当有人打着民间偏方、祖传秘方的幌子时,要绝对提高警惕。

第五,假中医害了中医药口碑

如果你在电线杆上看到过老中医、老军医的小广告,十有八九会给你开中药。当然最大可能是连配方都看不到,直接是草药粉末加草根树叶子之类的。为什么不会给开西药?

因为用西药糊弄人,被揭穿的风险性远高于中药。大家都知道,西药肯定是药企出来的,从包装、标签到价格,在网上都能查到。别说是不是假药了,连药价都接近透明。当一个销售行为,商品是价格透明的。那也就没法存在巨大利益空间,当然,垄断型的销售不在讨论范围。

而不写方子,直接包装中药饮片,价格不透明。可以用“保密配方”来敷衍患者,甚至当患者提出来给其他人使用同一种药时,也可以用”一人一方,别人吃你的不适合病情“来做出合理解释。

鉴于这种复杂的情形,估计大辩论,一段时日内还会喋喋不休。