医保谈判价是未来降价的起始线

继3月13日发布2019医保药品征求意见稿后,4月17日,国家医保局正式发布修改后的《2019年国家医保药品目录调整工作方案》。按照其时间安排,2019医保药品新版常规目录及谈判药物名单将于7月发布,8~9月进行药企谈判,9~10月发布谈判准入目录。这也标志着2019年国家医保药品目录调整工作正式启动。

医保谈判号角吹响,降价仍是主旋律

虽然目前新一轮的医保药品谈判尚在前期准备中,但回顾近三年医保谈判,不少谈判药品当年市场平均价腰斩是在业内有所预料的,以2017年医保谈判药品降幅为例:根据当年人社部官网发布的36种药品进入医保目录后的价格谈判结果,36种药品谈判价其与2016年平均零售价相比,平均降幅达高达44%,降幅最高者可达70%。

同时,伴随一致性评价的开展、质优价低的药品不断涌现、4+7带量采购、两票制等政策的影响下,药品价格首当其冲,在各个省份的挂网采购中,只有更低没有最低让业内人士惊呼原来医药圈如此没有“底线”。因此,在当下从地方到国家,降价药品的品种数量与覆盖范围不断扩大,今年的医保谈判预测的或许是“腰斩价”还是“地板价”。

“降多少”成最大难题,药企以量换价难平衡

对于药企而言,医保谈判所带来的降价及销售增长一直是难以平衡的存在。一方面药品谈判前提是降价,必然导致使药品利润大幅下降;另一方面药价下降进入医保在一定程度上能带来销量上升,但是是否能带动销售额上升,有待存疑,让我们以市场数据来说话。

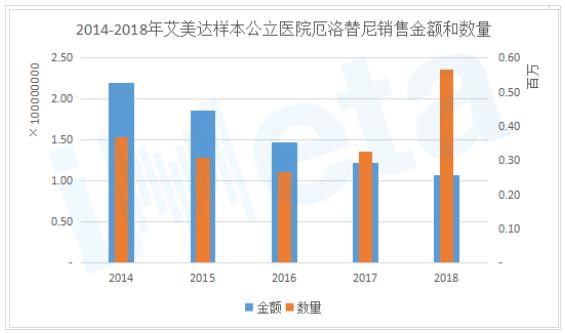

以2017年第二批医保谈判品种厄洛替尼为例,在错失首次国家医保目录谈判后,厄洛替尼痛定思痛,最终150mg/片、100mg/片分别降价65% 和55%,以195元和142.97元的代价谈判成功。但是,市场非常残酷,并不是说有了降价和销量的井喷,等待企业的是销售额涨幅,还有可能是持续下降……

当然,厄洛替尼是一个极端的特例,大部分谈判品种是可以获得销售额和销售量的持续增长。但是企业要引以为鉴,要充分考虑谈判降价后,销售量的增长能否弥补价格下跌后的真空地带。

医保谈判价是未来降价的起始线

从2017年第二批谈判品种降价后的最新招标数据来看,降幅最高的强生注射用硼替佐米(3.5mg/瓶)降幅达到7.8%,差价476.5元;罗氏利妥昔单抗注射液(500mg/50ml/瓶)降幅5.1%,差价423.61元,曲妥珠单抗注射剂(440mg(20ml)/瓶),最新中标价为7270.16元,相较谈判价7600元降低了329.84元,降幅率为4.3%。

三批医保谈判56个品种中,共计21个品种有小幅降价,主要集中在第一批和第二批谈判品种,降幅在1%-8%之间,即近40%的品种正在持续降价。虽然此后降幅不比国家谈判,但是仍然预示着即便参加国家谈判,此后小幅降价仍然在所难免。

因此,企业更需要合理评估产品价格,对药品竞争环境进行深入分析,了解价值参照物,以确定价值增量。并模拟医保谈判可能带来的产品销量变化,进而确定科学合理的降价幅度,以及药品降价后的未来市场空间,避免价格下降后,并未获得预期销量。