这款贴膏,质检报告早产了4天!

朋友圈里有发现了某款贴膏,疗效啥的先不说,作为半个行业人士,我第一感觉是这标签有问题啊。

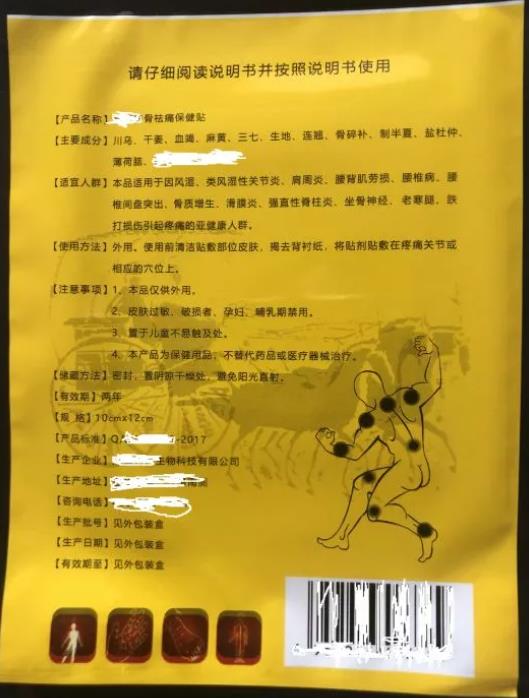

生产批号、生产日期、有效期至,三个很重要的信息都是一句话,“见外包装盒”。而且也没有产品批准文号,正规医疗器械都是有批准文号的。

难道说都在外盒上?这一贴装的标签上不标批号,万一发生混淆怎么办?万一客户买回家,新批号和过期的旧批号搞混了怎么办?于是我问了这位朋友。很快给我发了盒子的标签,正面没有批号。背面看到生产批号20190218.生产日期20190219.有效期至20210218.

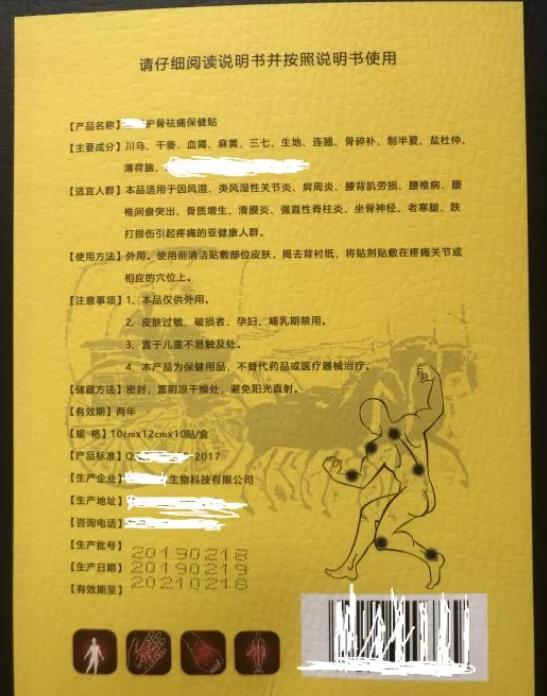

关于我询问的医疗器械注册证号,给了一份厂家的质检报告。说产品属于保健品,不是医疗器械。

说实话,这个检验报告是有缺陷的。

首先检品名称与外包装不一致:盒子和单包装正面名称是“xx筋骨贴”,背面是“YY护骨祛痛保健贴”;而检验报告名称是“xx筋骨贴YY护骨祛痛保健贴”。当然这个对产品疗效不会有影响,但作为企业而言,这些细节应该做的更好。

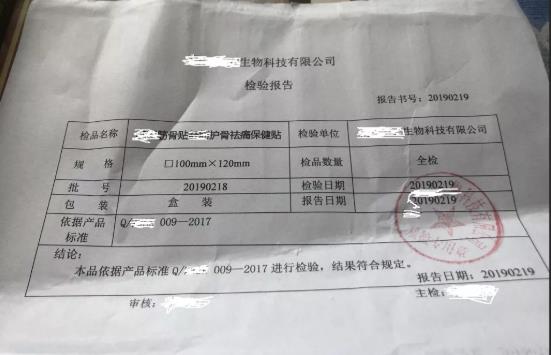

经和企业沟通,得知微生物项目委托有资质的第三方检验。但产品20190218生产,检验日期是20190219.并且当天完成检验和出具报告书。对此,企业也同意这个事实描述。

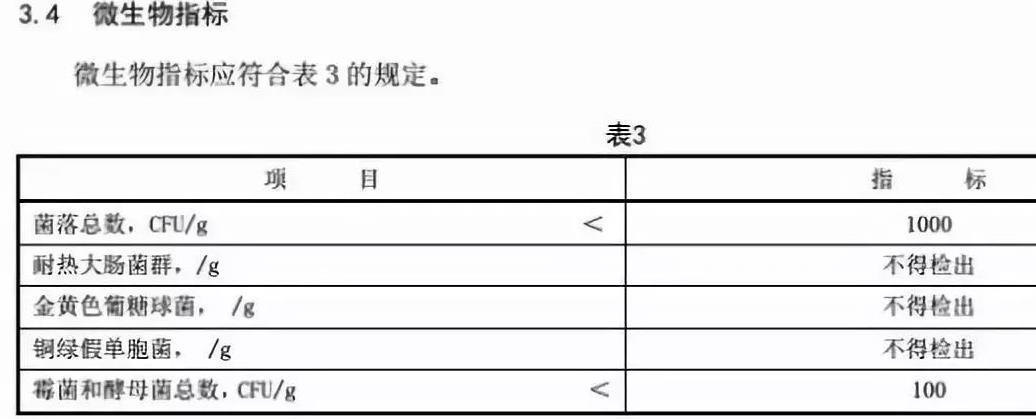

但产品的微生物指标很明显是无法当天出检验结果的。

检验方法都是根据《化妆品安全技术规范》规定的方法进行。

《化妆品安全技术规范》是2015版的。翻看下2015版规范中,对于这几个项目的检测方法。

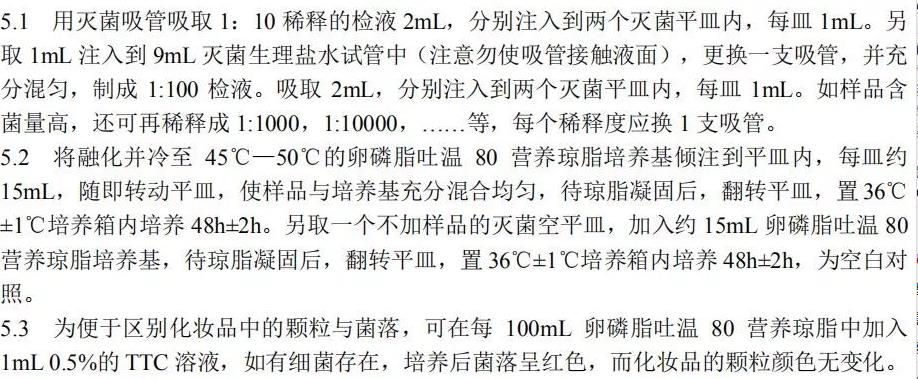

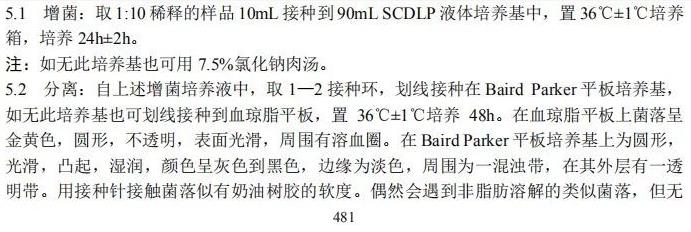

这是菌落总数的方法,不考虑操作过程耗费时间,最少培养时间是48±2小时。菌落总数培养温度是36±1℃。

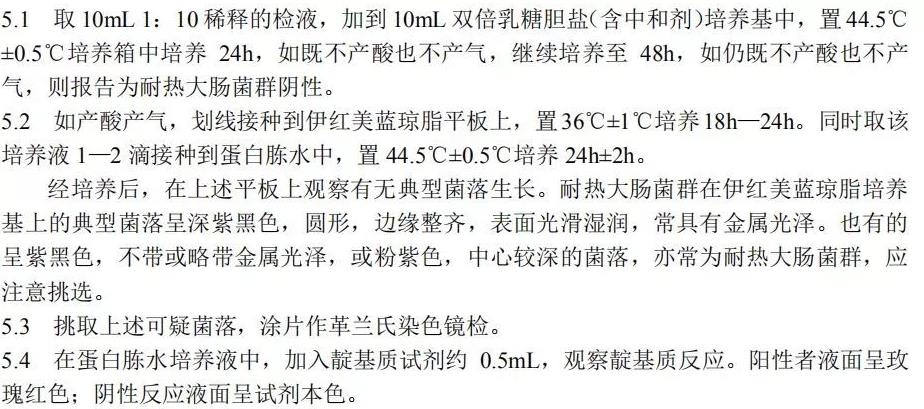

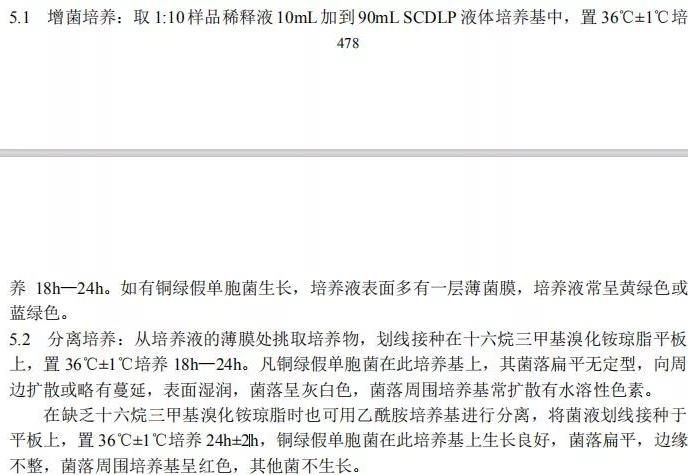

下面是耐热大肠杆菌的检测方法。最少培养时间是48小时,当然,如果是24小时就产酸产气了,那就是耐热大肠杆菌阳性,产品不合格。如果48小时产酸产气,则需要进一步划线接种培养,耗时更长。耐热大肠杆菌产酸产气试验的培养温度是44.5±0.5℃。

关于金黄色葡萄球菌,比较特殊,需要先增菌培养24±2小时,而后再进行培养48小时,后面还有不同的生化鉴定方式。整个周期不会低于24+48+24小时。记住金黄色葡萄球菌培养温度是36±1℃。

铜绿假单胞菌也有增菌过程,培养18到24小时,而后分离培养18-24小时做鉴定。培养温度为36±1℃。

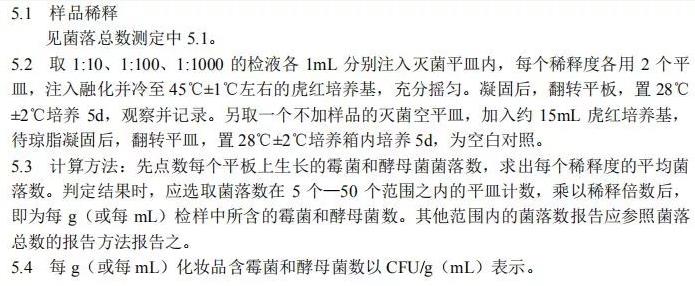

霉菌和酵母菌总数的培养时间最长,要5天。霉菌和酵母菌总数试验的培养温度是28℃。

必须说明的是:耐热大肠杆菌群/金黄色葡萄球菌/铜绿假单胞菌是不得检出,并不是意味着增菌后培养基不能变浑浊。

当然,你可以说,我这根本不含菌,所以增菌后也没有菌。那就不太正常了,无菌是种非常苛刻的操作,需要人员,工艺,关键还要有洁净通风系统。

即使口服药也不是无菌产品,现在一般只有注射剂才会需要这样做。没有这三种致病菌,不代表不存在其他微生物,所以后面才会有生化鉴别项目。

现在可以确定这个检验过程的纯培养时间,最短也需要5天。

于是我问了下,“那关于这几种微生物指标,在安全技术规范中规定的检测方法是培养48小时左右,请问贵企业是如何在20190219检验开始,并结束检验。24小时如何做出48小时的检验结果?”

很遗憾,这次企业表示“干了这么多年生产,第一次遇到这,药监局来厂检测也没这样问。”

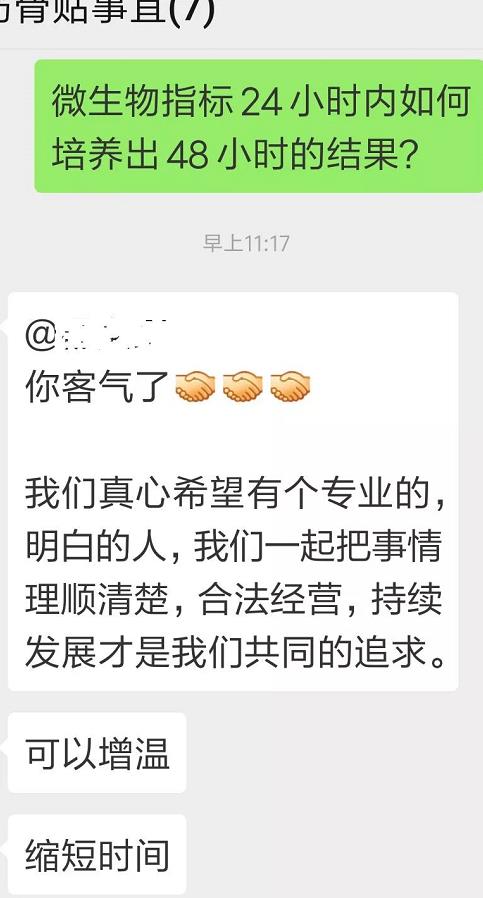

“微生物指标24小时内如何培养出48小时的结果?

在我询问下,终于给出了说法“可以增温。缩短时间。”

说实话,这个增加温度来缩短时间的说法,还是很震撼的。因为每种微生物都有其适宜温度,微生物培养不同于做饭,蒸鱼需要十分钟,炖鱼需要八分钟,油炸鱼可以缩短到三分钟。调高温度,不光不能提高速度,反而可能会导致生长缓慢。以霉菌和酵母菌为例,最适宜温度是20-30℃,多数在35℃以上不能生长。

而耐热大肠杆菌的培养温度已经是44℃,考虑到是检测耐热型,温度或许能增加到46-50℃,但确定能缩短时间吗?这个项目检测的不是说必须要长菌,而是要求不得长菌。温度越高,越难以生长,如何通过调高温度来缩短时间?同理的还有铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌。要搞明白,不得检出和菌落数要低于多少,是完全不同的概念,无法缩短时间。

在食品、药品、医疗器械行业,有没有要通过增加温度来缩短时间的?有,我们一般称之为“加速稳定性”,也就是使其快速老化,来预估正常条件下的保存期限。加速稳定性和微生物通过增加温度来缩短培养时间,简直是天壤之别,根本不是一回事。

记住一点就好,霉菌和酵母菌总数的培养时间最长,要5天。温度调高菌会不再生长,会出现“实际含菌超标,但检不出”的假阴性事件。

最后我提议由负责质量的人员来群里回复我的提问。毕竟这是家自称产品已经进入XXX集团某地区200家药店的企业,很遗憾,没有人再跟进这件事。

可能是企业没能联系到质量人员,也可能是出报告的日期写错了,毕竟根据企业说法,这都是委托检验的。所以呢?如果这个产品真的已经进入了200家药店,说明药店的执业药师制度真的形同虚设。最起码的检验报告有问题都看不出,还指望药店做好用药指导服务?希望是我误会了企业和这些药店吧。

可能有人会说,你还没有买产品,算不上顾客。哪里来的权力要求企业回答这回答那,我觉得没有问题。毕竟向潜在消费者宣传、推广产品,应该是各个企业都会主动进行的。对于产品疗效,我不做评价。但这种对于产品质量风险的把控,以及应对信息反馈的处理能力,着实有失水准。或许这就是医疗企业遍地开花却少有硕果的根源所在吧。

参考资料

《化妆品安全技术管理规范》2015版

《药品微生物检验技术》2007版