《我不是药神》,痛心过后更应理性对待

最近《我不是药神》刷遍医药人士朋友圈,在此,小编就不再赘述电影情节,相信大家都非常了解。这次,小编想说的是,电影中无法承担的高额原研药价情况真实存在,但造成这种现象背后的原因更值得我们反思,而不是单纯的要求药品降价。作为医药行业内人士,更应理性推动行业进步,而非意气用事,电影剧情很真实,但是现实需要政府设计更合理的制度,从根源解决用药贵、用药难的问题。

巧合的是,在6月20日,国务院常务会议上,总理明确表示“(进口抗癌药)不能只降税,不降价”后,辉瑞首先在湖北省药材平台进行15个药品采购价格下调,而后西安杨森注射用地西他滨(西安杨森提供,Pharmachemie生产)在甘肃省降价幅度达51.6%,采购价由10339元/瓶调整为4996元/瓶,用于治疗骨髓增生异常综合征,这比国内仿制药入市价还要便宜。

对于患者来说,绝对是利好信息,但对于医药人来说,更应深入挖掘。注射用地西他滨化合物没有专利,即便如此国内才在2012年有仿制药上市,在2017年前,原研价格仍未降低,直到2018年国家领导人直指进口药品价格过高,才有所动作--降价保市场,这岂能说是正常现象?(在中国,专利药到期是个幌子)

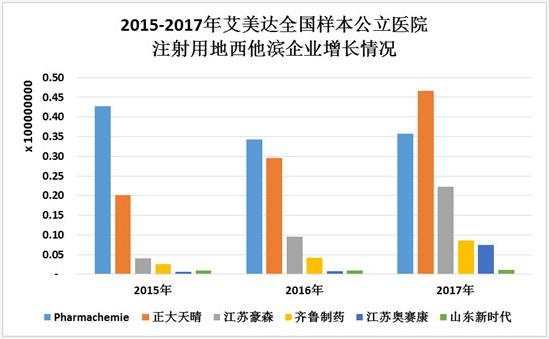

当然,此时国产仿制药正在激烈竞争,已有15个批号,涉及7家本土企业。在艾美达全国样本公立医院数据库中显示,2016年正大天晴销售总金额已逐渐逼近原研Pharmachemie,到2017年明显赶超。

造成以上现象的最大因素之一便是价格,本次原研大幅下降,直接将仿制药入市药价击穿,未来国内仿制药的日子将愈发艰难,现在唯有降价方可与之竞争。

数据来源:药智网、健识局

小编举例地西他滨是因为降价幅度远超预期(虽然理应如此),在未来或将有更多的非专利原研进口药加入到大幅降价的行列。届时,仿制药在提高药品质量的前提下,还需与非专利原研药进行价格PK,生存举步维艰,原来躺着挣钱的日子已经一去不复返。

说完药企,再说说招标和临床采用,如果说此前仿制药水平过低,影响临床疗效,所以导致在招标和临床医生使用方面倾向于原研药,那么当下已经通过一致性评价品种在招标采购中却又面临另一个问题:在某地区招标中,提出“不采用一致性评价品种,尊重临床医生的选择”。

并且,在《我不是药神》原型中的格列卫,当年并非无仿制药可用,格列卫在2013年化合物专利到期,豪森的仿制药昕维与原研格列卫成功完成临床生物等效性试验,证实其临床疗效与原研达到一致性评价水平,且药价是原研的十分之一,却直接遭到部分省份招标过程中因价格问题掉标,导致患者仅能选用高价原研药。

所以,患者无法享受性价比高的仿制药,并非仅是企业问题,更是我国医药行业的大环境问题。当然,自从2015年国办发44号文正式拉开深入医改的序幕后,各种各样的硬骨头都在啃,并且我们确实能看到改革效果,例如:进口药飞速上市(HPV九价疫苗光速上市),解决审评审批积压、完善知识产权制度、药品上市许可人制度实施、国家组织药品价格谈判、医保目录动态调整、挤压药品流通水分、医保支付改革等等一些列措施,均在近年初显成效。

改革确实非常艰辛,但我们的政府也在努力,优胜劣汰将成为医药行业的常态。

看完《我不是药神》后确实痛心,但仅感情上的宣泄和愤慨无法改变医药行业,唯有更加理性的对待改革进程,才能使我们的医药行业越走越好,民众的医疗保障越来越好。