从近年国家科技奖励医学领域获奖看未来医学发展趋势

2016年1月8日上午,2015年度的国家科学技术奖励大会在北京隆重举行,医药领域收获颇丰:获得国家自然科学奖二等奖5项;2015年度国家技术发明奖二等奖1项;国家科学技术进步奖一等奖3项和二等奖24项。创新团队奖被浙江大学医学院附属第一医院终末期肝病综合治疗创新团队摘得。

(番外:国家重奖奖励科技成果是对科技创新的极大激励,在此,笔者好奇的是,对于得了以上大奖,能有多少钱呢?….经业内人士表示,国家最高科技奖是500万元,其他奖项的特等奖是100万元,一等奖20万元,二等奖是10万元。当然,以上大奖精神鼓励更为重要!~)

对于获奖团体,都是哪些组织呢?从近5年的数据变化来看,获奖项目中以大专院校最多,占34.73%,其次是国有企业(21.90%)和研究单位(16.76%)。总体趋势是大专院校作为完成单位的比例减少,国有企业和民营企业作为完成单位的比例增加,企业参与数量增加,产学研结合项目比例平稳,民营企业为第一完成单位的数量有所增加。

看来,随着国家鼓励各行各业进行创新研究,获得大奖并非限于研究单位,企业作为冉冉升起的创新团体新星,在未来仍将获得长足的发展。那么,在医学行业中,哪些方向成为国家大力扶植重视的领域?

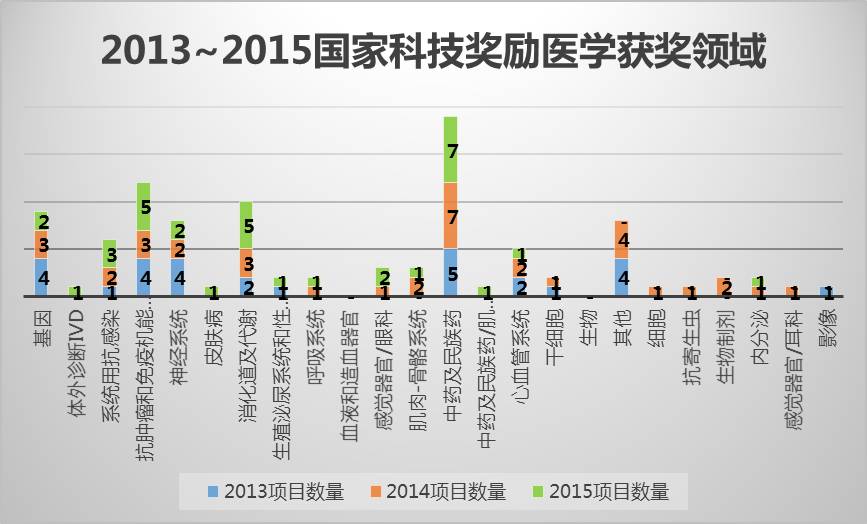

艾美达把2013年~2015年国家科技奖励医学获奖领域进行了整理,区分出医药不同领域的获奖数量,如下图所示。

中医药及民族药领域

国家近些年对中医药的扶持不仅体现在获奖项目上,更在政策方面中表现出这利好的推动作用。

中药及民族药相关的获奖项目数量在近年都是最多的,在2014年和2015年都达到了7项之多,大部分获奖项目是以现有中药研制技术,以及中医药对现有疾病突破性的治疗等方向。

并且,在2015年国务院办公厅印发了《中医药健康服务发展规划(2015-2020年)》,通过《中医药法(草案)》,2014年7月CFDA印发了《关于加强中药生产中提取和提取物监督管理的通知》。不断出台的政策旨在充分发挥中医药特色优势,加快发展中医药健康服务。

由此看来,那些辛苦奋斗在一线的中医药行业的同胞们,在整个医疗行业处于大变革的环境下,中医药领域政策上突出的利好表现,为苦心奋斗的人们打了一针强心剂,指明了未来的发展方向。

在有利政策的推动下,医疗机构中中医药实际运行的情况又如何呢?根据统计年鉴数据显示,在2012年,医疗卫生机构中医科床位数达到621331张,占10.85%,年复合增长率达11.3%;在样本医院中中药ATC2下八大类用药的2012~2014年复合增长率为12.04%,属稳步增长型。可以预见,医疗机构和用药的双增长环境下,中医药领域在未来很长一段时间内,仍将成为国家鼓励和投入的重点。

肿瘤及免疫调节领域

在获奖领域中,另一获奖最多的为抗肿瘤及免疫调节系统。抗肿瘤及免疫调节系统的发展可谓是市场与政策的双重推动。

据世界癌症报告统计数据,2012年中国癌症发病人数为306.5万,约占全球发病的五分之一;癌症死亡人数为220.5万,约占全球癌症死亡人数的四分之一。国家癌症中心肿瘤流行病学研究员代敏介绍,今后20年,我国癌症的发病数和死亡数还将持续上升:根据国际癌症研究署预测,如不采取有效措施,我国癌症发病数和死亡数到2020年将上升至400万人和300万人;2030年将上升至500万人和350万人。

肿瘤发病率上升必然引起医疗机构肿瘤科室的收治患者数量的上升。2013年统计年鉴数据显示,在2012年,医院肿瘤科床位数达152570张,占全部床位数3.67%。以肺恶性肿瘤为例,对于患者来说,人均医药费用已达1.1万元左右,其中药费占50%。以IMS全国20省医院抗肿瘤用药放大数据为例,2014年我国抗肿瘤药市场规模为230亿元,对比三年市场增长情况,年增长率为14.47%,增长类型属稳步增长型。对比各年度的同比增长率,2014年的增长速度要慢于2013年。

由此看来,肿瘤发病人数的不断上升带动了相应医药行业的快速增长,取得的成效也是非常显著的:在近三年内,已有12个项目获得国家科技奖励。

值得引起注意的是,在2015年国家科学技术进步奖中,盐酸埃克替尼摘得一等奖宝座。这是2015年抗肿瘤领域中唯一一新药获得国家科技奖励,另一获奖新药吉西他滨要追溯到2013年,获二等奖(项目名称“抗肿瘤新药盐酸吉西他滨及制剂的研制和产业化“,豪森药业),其他获奖的抗肿瘤领域均是以抗癌临床研究为主。三年内有两个新药获得了国家科技奖励,这无疑对制药企业创新研发起到积极促进的作用。

不仅如此,从历年CFDA新药申请中,我们也可以看出制药企业纷纷把目标放在抗肿瘤药领域:抗肿瘤化药从2010年75个受理号攀升至2014年314个受理号,涉及品种从30个增加到79个。从注册类型来看,抗肿瘤化药1.1类新药受理号数量从2010年的23个增至2014年的44个,涉及品种从9个增加到19个。化药3.1类新药受理号数量则从2010年的41个攀升至2014年的233个,涉及品种从16个增加到48个。

获得国家大奖后,新药的发展之路又如何呢?

吉西他滨

吉西他滨是一种破坏DNA复制的核苷类似物。自1996年获美国食品与药物管理局(FDA)批准以来,吉西他滨在治疗非小细胞肺癌(NSCLC)、胰腺癌、乳腺癌、膀胱癌、胆管癌、卵巢癌、淋巴瘤及软组织肉瘤等方面进行了积极探索。1999年,礼来公司原研生产的吉西他滨(健择)登陆中国,获国家食品药品监督管理总局(CFDA)批准用于治疗局部晚期或转移性NSCLC、局部晚期或转移性胰腺癌,随后2010年吉西他滨在中国又获批了复发或转移性乳腺癌一线治疗适应证。

由豪森药业作为第一承担单位、中科院上海有机化学研究所联合研发的“抗肿瘤新药盐酸吉西他滨及制剂的研制和产业化“,早在2003年获得批准文号,截止到目前为止,共有13家制药公司获得批准文号,市场竞争非常激烈。经过多年的洗礼,市场中已形成稳定的市场格局:在艾美达样本医院数据库中,2014年吉西他滨总销售额6.9亿元,其中豪森与礼来共占据了90%左右的市场份额,豪森生产的仿制药份额已远远超越了礼来原研药,分别为60.36%和29.78%。可以说,豪森在价格和疗效上的优势,使其成为吉西他滨最大的生产销售商。

虽然市场格局已经非常稳定,但在近五年的CFDA新药评审中,仍有共有46条五类和六类吉西他滨受理号,其中临床受理号4条,其余均为生产受理号,共涉及近30家制药企业,其中仅有四家企业显示部分申请制证完毕-已发批件。随着CFDA对药品文号展开大清洗,并且仿制药一致性评价即将到来,那些同品种产品是否能熬过严冬,即便严冬挨过去了,后面上市后也将面临更严峻的挑战。

埃克替尼

由贝达药业自主研发,是我国首个小分子靶向抗癌药,打破了进口药在这一领域的垄断。本次授予国家科技进步一等奖,这是中国化学制药行业首次获此殊荣!~

上市历程:2011年6月埃克替尼在国内获批,是一种高效特异性的表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI),与厄洛替尼的分子结构高度类似,可强有力地选择性抑制EGFR 及其3个突变体,用于晚期非小细胞肺癌二线治疗。被视为“国产易瑞沙”。ICOGEN研究于2009年1月正式启动,同年11月完成400例患者入组,2010年5月研究结束,并于2010年7月申报新药证书和销售批文,整个研究在保障高水准的同时短短2年结束,开创了我国创新药临床研究的先河。

艾美达全国样本医院购药数据显示,2014年埃克替尼用药金额为1.2亿元,三年复合增长率88%,属于高速增长,2014年同比增长率高达130%。其中浙江省因把埃克替尼纳入地方医保目录,成为其主要消费地区:2014年该省院平均用药总额为89.09万元。

盐酸埃克替尼获得国家科技奖后,仍有很长的路要走:面临医保、进院、招标、降价等种种门槛。轰轰烈烈的获奖后,更需要企业和政府把脚放回到地面,共同解决新药上市中遇到的问题。

其他领域

据报道,国家卫计委同科技部等部门,联合一批专家拟定中国版精准医疗计划。日前,“中国人群精准医学研究计划”正式启动,该项目由中科院北京基因组研究所牵头、多个院所参加,将在4年内完成4000志愿者的DNA样本和多种表现型数据的采集,并对于其中2000人进行深入的精准医学研究。

结合国家科技奖领域趋势,在未来相当长一段时间内,基因、细胞、生物等领域将逐步进入大众视野,相关的产业也会快速发展。对此感兴趣的小伙伴们可以多多关注相关领域,虽然路途艰辛,但成功后必将收获不一样的风景。