面临多重困境的恒瑞医药,凭什么重夺“医药一哥”宝座?

不可否认,在我国从仿制药转型到创新药的发展历程中,从未缺席的恒瑞医药无疑是其中的典型代表,却终究逃不过集采的命运。

自恒瑞医药因集采导致业绩承压、股价暴跌后,市场把更多的焦点放在了股价表现上。但对于一家创新药企业而言,相较于短期的股价涨跌,我们更应该关注其成长性、研发管线等核心要素。

一、创新药发展中的机遇与挑战

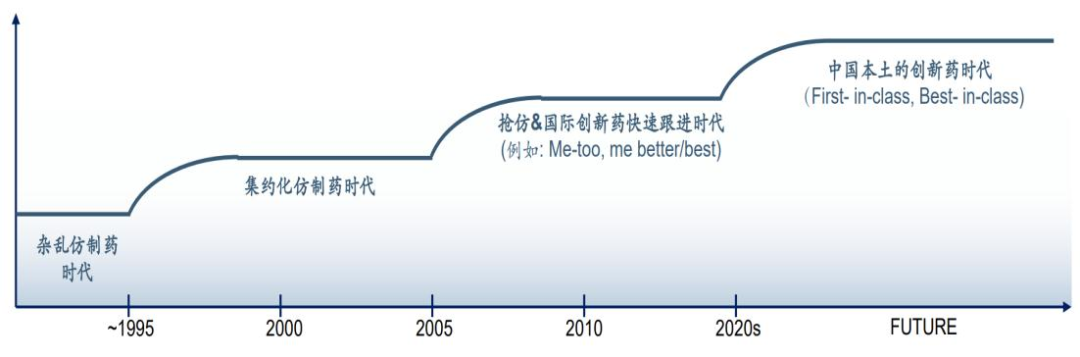

回顾我国创新药发展历程,经历了从杂乱仿制药时代,到集约化仿制药时代,再到如今的抢仿&国际创新药快速跟进时代(例如:Me-too,me better/best),未来还将进入我国本土的创新药时代(First-in-class,Best-in-class)。

中国创新药发展历程及趋势 数据来源:弗若斯特沙利文,西南证券整理

我国创新药得以快速发展的底层逻辑,就在于我国生物医药行业一直保持着高景气度,同时有着巨大的市场空间。

在我国人口老龄化加剧、人民生活水平提高的背景下,无论是政策(供给端&支付端)、产业(发病率走高&市场扩容)、人才(海外人才回流),还是资本(融资渠道多元化)等方面,我国都已经具备“天时、地利、人和”这些创新药发展要素,处于创新药发展的黄金时代。

回顾2010年以来我国经历的抢仿&国际创新药快速跟进时代(例如:Me-too,me better/best),在诸多仿创型新药批量上市后,很多搭上时代快车道的从传统仿制药转型到“仿创结合”,或者从“仿创结合”过渡到“创新驱动”的上市药企,例如恒瑞医药、贝达药业、康弘药业等,都成为被资本市场热捧的白马股。

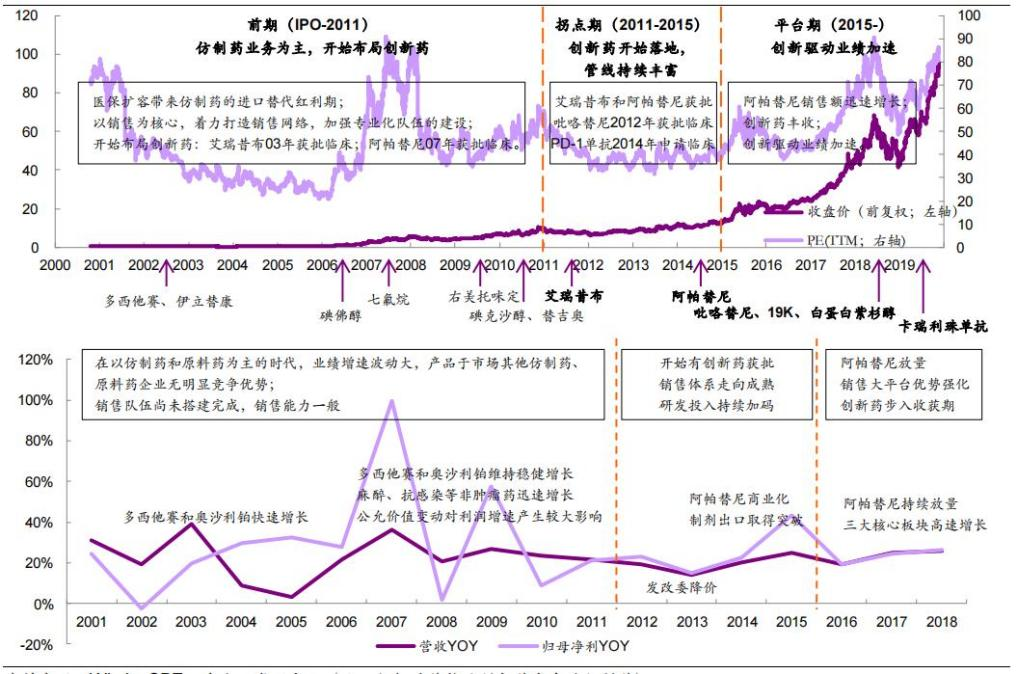

恒瑞医药的发展路径分为三个阶段:1、前期(IPO-2011年),仿制药业务为主,开始布局创新药;2、拐点期(2011-2015年),创新药开始落地,管线持续丰富;3、平台期(2015年至今),创新驱动业绩加速。

可以说,恒瑞医药在我国创新药的发展过程中从未缺席,并凭借其靓丽的基本面、行业内1类新药研发成果最为丰富等优势,使得总市值一度突破6000亿元,稳坐国内医药“一哥”宝座,成为行业发展的风向标。

恒瑞医药历史复盘 资料来源:Wind、CDE、光大证券研究所(注:加粗的药物是创新药或高端仿制药)

发展至今,我国的创新药企业主要分为两种类型:一是以恒瑞医药、石药集团、豪森药业为代表的从仿制药转型而成的创新药企业;二是以百济神州、君实生物、信达生物、微芯生物等为代表的生而创新的研发药企(Biotech)。

行业的发展会带来机遇,但也总会出现新的挑战和焦虑。

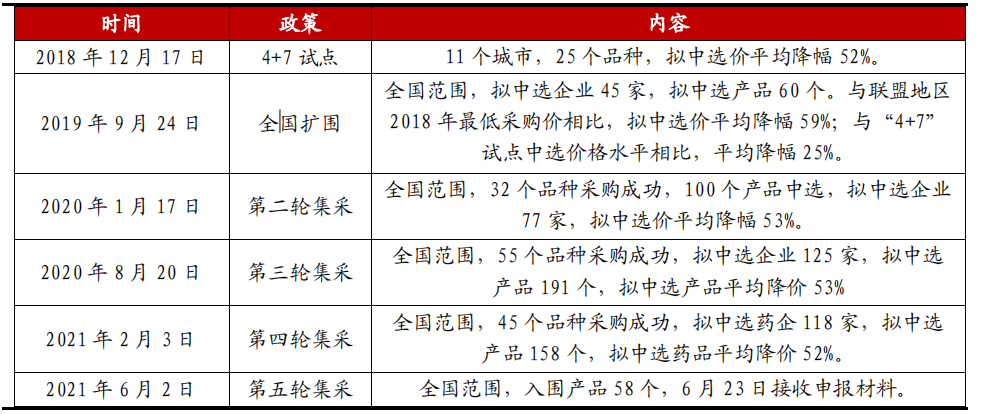

随着近年来国家不断深化推进药品集中带量采购以及医保谈判进入常态化后,我国医药行业生态不断被重塑,许多传统仿制药企业或者仿创型药企,已经不能依靠单一产品或者单赛道“躺赢”。

例如,2018年在4+7城市药品集中采购丢标的乐普医疗、2019年在第一轮“4+7”集采全国扩围中丢标的信立泰、2020年在第二批国家集采丢标的华东医药,都面临过业绩下降、股价暴跌的困境。

药品集采政策 资料来源:上海阳光医药采购网,万联证券研究所

二、集采阵痛

回顾四轮五批药品集采情况不难发现,只有极少数传统仿制药企业能真正实现困境反转。大多数药企如今仍然身处低谷,在转型创新药还是抢首仿药之间纠结、徘徊。

集采威力之大,让即便已经有着8个创新药获批上市的恒瑞医药也未能幸免。随着传统仿制药业务销售大幅下滑,股价接连下跌、市值也接近腰斩。

恒瑞医药2021年股价走势图 来源:富途牛牛

或许是基于“龙头效应”或者行业发展风向标的考虑,市场把更多的焦点放在了恒瑞医药的股价表现上。

可实际上,“股票的业绩和股价不是简单的线性关联。”业绩好不代表股价能涨,反之亦然。

10月19日,A股两大医药巨头迈瑞医疗和恒瑞医药发布了2021年三季报业绩。

迈瑞医疗前三季度实现营业收入193.92亿元,同比增长20.72%;净利润66.63亿元,同比增长24.23%,业绩保持稳健。

恒瑞医药第三季度单季实现营业收入69.01亿元,同比下降14.84%;净利润15.4亿元,同比下降3.57%,不仅营收净利双降,还是近11年来首次负增长,业绩相当糟糕。

可就在投资者给出迈瑞医疗会涨、恒瑞医药要暴跌的判断后,10月20日收盘结果不禁让投资者大跌眼镜:迈瑞开盘大跌近9%,收盘跌近5%;而恒瑞在低开3%后一路高走,收盘大涨近4%。

但如果放长远看,今年因受集采影响、导致仿制药销售下滑的恒瑞医药,股价确实一路下滑,年初至今跌幅已经达到44.37%;而今年业绩一直保持稳健、但估值稍高的迈瑞医疗,年初至今仅下跌15.71%。

这种业绩与股价背离的例子,在资本市场中几乎每天都在发生。

用资本市场最为常见的“遛狗理论”,可以生动地诠释“业绩与股价背离”的理论:股市中价值和价格的关系就像遛狗时人和狗的关系,有时狗(价格)会跑在人(价值)的前面,有时又会跑到人(价值)的后面,也就意味着有时股价高于价值,有时低于价值,但迟早会回归价值。

这意味着,业绩与股价并非简单的线性关联。短期看,股价并非由短期业绩表现决定。但长期看,股价一定是业绩的反映。

因此,相较于业绩表现,预期、趋势才是决定股价涨跌的决定性因素。财务指标反映的是企业过去的经营业绩,并不能反映当前的各种创新因素对企业经营业绩的影响。

三、在困境中重生

一家创新药企业的生命力,主要体现在行业的景气程度、创新性及成长性上。相比于股价表现,更应该关注其研发管线。

回顾今年恒瑞医药股价暴跌的主因:一是业绩杀,受集采影响,占营收比重较高的传统仿制药业务大幅下滑;二是估值杀,短期内业绩增长撑不起过高的市场估值。

但长期看,有着极大优势的恒瑞医药,长期向好逻辑仍在。

恒瑞医药的优势就在于有着优秀的管理层、充沛的现金流、可持续性的研发管线,以及强劲的研发和销售实力。

从营收结构看,截至2021年上半年,传统仿制药业务仍是恒瑞医药的主要收入来源,占比超过60%,而创新药业务实现销售收入52.07亿元,占总营收比重为39.15%。

事实上,恒瑞医药一直在深耕创新药赛道。2019年10月,孙飘扬就曾宣布停掉一般仿制药项目,包括已经进行到后期的仿制药项目,只做创新药和高端仿制药。

近年来恒瑞医药的研发投入一直保持着稳健态势,研发费用在国内药企研发中排名前列。

据财报显示,恒瑞医药2021年前三季度的研发投入合计高达41.42亿元,其中第三季度单季研发开支达到15.61亿元,环比增加23.5%,研发费用率高达22.63%,已经跟跨国药企站在同一梯队。

同时,为了全力保研发,恒瑞也在“开源节流”:今年前三季度的销售费用为69.96亿元,同比增长1.28%;管理费用15.39亿元,同比下降18.37%。

产品管线布局方面,恒瑞医药目前已经有50余种创新产品处于临床开发阶段,其中15种已递交上市申请(NDA)或III期临床,超过40种处于I期和II期临床,还有超过20个创新分子即将进入临床研发阶段,总共有240+的在研临床研究项目,覆盖肿瘤、代谢疾病、自身免疫疾病、疼痛管理、感染性疾病等领域。

同时,恒瑞医药还积极拥抱蛋白水解靶向嵌合物(PROTAC)、分子胶、抗体药物偶联物(ADC)、双/多特异性抗体、AI-分子设计、HT Single Cell BCR、BsAb for Cell Therapy、基因治疗、mRNA等新技术。

例如,公司已经建立具有国际竞争力的ADC药物研发平台,4个ADC分子已进入临床研究阶段,2021年已有4款ADC申报临床,现已成为国内自研ADC类产品进入临床研究最多的企业之一。

除此以外,恒瑞医药还在不断加强国际化战略,打造国际化的临床研发团队、布局创新药物。

今年上半年海外研发支出共计6.43 亿元;目前共开展23项国际临床试验,其中国际多中心Ⅲ期项目7项,涉及肿瘤项目9项,非肿瘤项目14项,并有10余项研究处于准备阶段,共启动86家海外中心。

恒瑞医药海外创新药主要临床研发管线 来源:公司财报

管理层方面,由于今年恒瑞医药陷入低谷,孙飘扬被迫再度出山,这也使得管理层变动(董事长周云曙请辞)、研发模式(重视License in)等发生了巨大变化。

截至今年三季度末,恒瑞医药期末现金及现金等价物余额为137.52亿元,同比增长24.52%。基于充沛的现金流优势,恒瑞医药也开启了“买买买”模式。

例如,8月26日,恒瑞医药斥资14亿元引进大连万春布林医药旗下“First-in-Class”免疫抗肿瘤药物普那布林;9月5日,向天广实生物股权投资3000万美元,并引进第三代CD20单抗MIL62,同时双方将共同推动MIL62与恒瑞医药旗下产品联合用药。

这种“引进”外部管线和积极并购扩张的大动作,可以说从根本性改变了恒瑞医药以往只专注“自主研发”的模式,无疑有利于丰富其研发管线,增强综合实力。

四、结语

棋局落定,在优秀管理层的带领下,恒瑞医药正在通过强化自身优势,寻求保持长期稳定增长和强劲的盈利能力。

至于能否实现困境反转、重夺“医药一哥”宝座,一切交由时间来检验。