带量采购“量”呈现分化趋势:分量有变量、限价转挂网

最近,药品带量采购很忙:国家胰岛素专项采购、国采续约在各省落地、湖北中成药省际联盟等项目一个接一个,但仔细分析相关采购文件,相关带量采购中的“量”呈现一种分化趋势,即:存量中的约定量相对清晰、存量中的变量扑朔迷离、增量的突破仍然要依靠临床发动机。

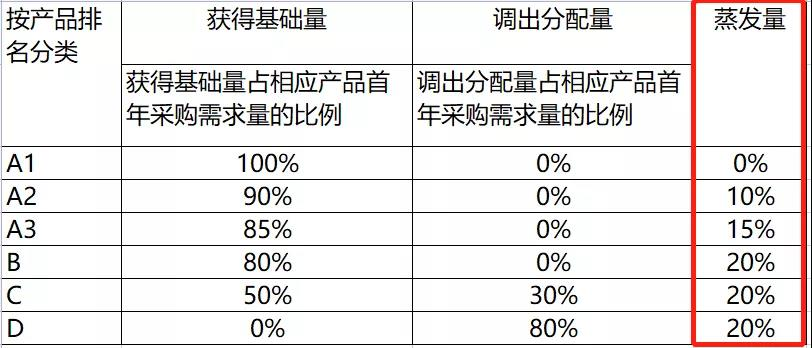

(图片整理:医药云端工作室)

以国采胰岛素专项采购为例,如果进入D组,意味着80%的需求量要统一调出,交由医疗机构按临床实际需求分配A和B类。同理,如果进入C组,意味着30%的需求量要统一调出,由医疗机构分配A类。这里暂且不论进入D组的动机如何,最大的一个疑虑就是,政策设计者的初衷是降幅越高采购量越大,降幅越低采购量越小,这种逻辑看似天衣无缝,D组的80%与C组的30%由医疗机构分配。但这种情况是否会造成一种极端可能:降幅小的相对高价中选品种最终从医疗机构手中获取的分配量比较多,降幅高的相对低价中选品种最终从医疗机构手中获得的分配量比较少,这种可能性是有的。尤其是考虑到胰岛素制剂使用的特殊性,患者更换不同厂家、品牌产品的成本较高,特别是从原研切换到国产。因此,笔者一直认为,外企更容易拿下带量采购的待分配量市场,原有市场流失的可能性有,但不会造成结构性市场破坏,基本盘会牢固锁住。但如果造成上述这种高价量多、低价量小的结局,又是否会有违带量采购、量价结合的初衷?是的,虽然降幅大的能够努力拿到自己的基本盘,但从替代的角度来说,这种分配量的方式其实是更倾向于量的平衡,并没有达到原有的更迭预期。

另外一层,如上图所示,基础报量(存量)中含有基础量、分配量、变量。其中,变量的因素更是不可预期,例,如果进入C组,意味着有20%的变量不知道调至何方?笔者揣测,第一种可能,将20%量收回,不纳入带量采购范围,这一部分的量怎么用、如何用,仍然由医疗机构决定。第二种可能,这20%的量,理论上在带量范围内,但由于种种原因,不再进行分配,会流向院外药店。而无论是第一种可能还是第二种可能,都意味着工商企业需要投入一定的资源去开发这一部分悬在半空中的量,这部分的变量,虽然是带量采购标外的故事,但直接决定了带量采购标内的下一步市场走向与格局。

如果说胰岛素专项采购毕竟还牵扯到不同品种的属性所以会有相关不同变化的话,那么国采江苏续约则直接就让人感觉有点匪夷所思。根据刚刚公布的江苏国采续约征求意见稿要求,在中选产品确定后,将约定采购量分两步分配给中选企业:第一步,将医疗机构将所报意向量的20%分配1 家最低价中选企业,若同品种最低价中选企业有2 家及以上,按以下次序确定优先级(不再细述),第二步,医疗机构将所报意向量的60%(抗菌药为50%),在同品种所有中选产品中选择分配。如果说第一步还能让人觉得这种分配方式相对合理的话,那么第二步将60%的量在同品种中由医疗机构选择分配,相当于所有参加国采续约的企业只是参与了一次限价挂网而已。而笔者在今年10月25日撰文中就曾经分析认为:“其实换个思路,对已经经历了国采的品种开展常规挂网可不可以?毕竟约满量已经完成,临床用药习惯已经有了一定依赖性,从市场开发、商业配送的角度,已经打通了一条相对顺畅的通道,对于这些价格相对稳定、供销体系相对成熟的品种,采取挂网的方式,允许医疗机构上下浮动议价未尝不是一种新的选择。毕竟2号文也提出:“采购协议期满后,应着眼于稳定市场预期、稳定价格水平、稳定临床用药,综合考虑质量可靠、供应稳定、信用优良、临床需求等因素”。如何稳定,怎样稳定,地方仍然可以实现新的突破与创新。”而江苏此次国采续约,把量的主动权又交给了医疗机构,相当于企业在符合中选的前提下要想获得相关量,仍然需要继续努力。与限价挂网殊途同归。